「SEOノウハウ」カテゴリの記事一覧

[2015/10/16]

SEOに効果的なアンカーテキストにするための4つのポイント

SEO対策したキーワード(アンカーテキスト)を分散させて、ペナルティを受けないように調節するアンカーテキスト分散と効果。

SEOPackの新規ユーザー様からよく「アンカーテキスト分散」がよくわからないというご質問をいただきます。

そこで今回はアンカーテキスト分散とその効果について説明していきます。

アンカーテキストとは

アンカーテキストとは、簡単に説明するとリンクが設定されたテキスト部分のことで、「リンクテキスト」ともいいます。

HTMLでは下記のように<a></a>で囲んだ「SEOブログ」の部分がアンカーテキストになります。

<a href=”/seoblog/”>SEOブログ</a>

SEOにおけるアンカーテキスト

検索エンジンのアルゴリズムでは、アンカーテキストの文字列はリンク先(外部サイト)のコンテンツと強い関連があると考えられています。

そして、外部サイトからのリンク(被リンク)を多く受けてると、そのサイトはGoogleからの評価が高くなり、検索結果で上位に表示されます。

これがSEOの外部対策です。

つまりGoogleのSEOの外部対策において、アンカーテキストにSEO対策をするキーワードが含まれているというのは基本中の基本となり、“対策キーワードと完全一致したアンカーテキスト”を設定することで、特定キーワードでの上位表示が狙えます。

ただし、アンカーテキストを“対策キーワードと完全一致したアンカーテキスト”ばかりにしてキーワード比率を多くしてしまうと、Googleから「不自然なページだな」「スパム行為か?」とみなされて、ペナルティの対象になってしまうので注意してください。

ペナルティのリスクを分散する「アンカーテキスト分散」

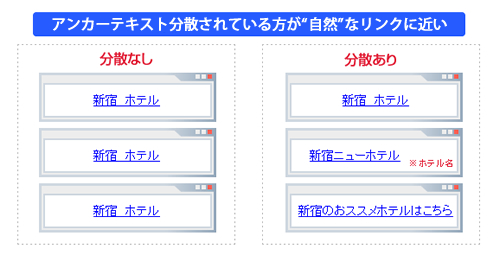

先にも書きましたが、アンカーテキストが“対策キーワードと完全一致したアンカーテキスト”ばかりにしてしまうと不自然に見えてしまいます。

そこで、不自然に見えないようにするために“アンカーテキストのキーワードを分散させて、ペナルティを受けないように調節する”ことが必要になります。

これを「アンカーテキスト分散」と呼びます。

アンカーテキストをどれくらい同じにするとペナルティを受けるかは明確にはわかりませんが、分散させることでペナルティを受ける可能性はグッっと下がります。

「ペナルティを受けないようになるのはいいが、アンカーテキストを分散させると効果が弱くなるのでは?」と思うかもしれませんが、これは以前に弊社で実験をし“アンカーテキストが分散していてもSEO効果は十分に出る”という結果が出たので安心してください。

その実験の内容は

「外部リンクのアンカーテキストが分散していると効果はない?」

に書かれてますので、確認してみてください。

アンカーテキスト分散は自然さが大事

有料リンクばかりに目を向けていると見逃しがちなのですが、自然に受けた被リンクのアンカーテキストというのは、サイトタイトルだったり、URLだったり、会社名だったりとさまざまです。

そのため、アンカーテキストが対策キーワードと一致することは珍しく、キーワードが偏ることもほとんどありません。

なので、自然に受けた被リンクに見せるには“自然”なアンカーテキストにし、なおかつ分散させましょう。

また、アンカーテキストにはさまざまなものがあるという観点から、対策キーワードと一致しないアンカーテキストにしても良いですし、対策キーワードを上手に含めたタイトルを考案したり、共起語(単語と一緒によく使われる語句)を用いるなどして、アンカーテキストを工夫してみると、より高いSEO効果が得られるかもしれません。

SEOPackの無料オプション

SEOPackではGoogleのSEOの外部対策の基本に従い、お申し込みいただいたキーワードをアンカーテキストとして設定しています。

そして、無料オプションとしてアンカーテキスト分散もご用意しています。

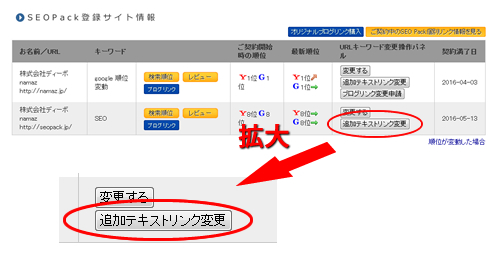

アンカーテキスト分散はユーザー様ご自身でご契約中いつでもseodoorから設定・変更が可能です。

seodoorにログイン後、ページ下部のSEO Pack登録サイト情報の項目で、下の画像のように該当案件のご契約の[追加テキストリンク変更]ボタンをクリックしてください。

編集ウィンドウより、アンカーテキスト分散の設定・変更ができます。

ぜひ、ご利用ください。

SEO対策キーワードと完全一致の内部リンクは大丈夫!?

アンカーテキストというと、サイト内のほかのページへの内部リンクもそうですよね。

でもこれって、「キーワードを含めたアンカーテキスト比率的にヤバイんじゃ?」って思いませんか?

でも安心してください。

この疑問に関しては、Googleの検索品質チームの責任者であるMatt Cutts(マット・カッツ)氏がウェブマスター向けのQ&Aビデオで回答してくれています。

ひとことで解説すると、

「普通は問題ない。内部リンクによって何かトラブルが起きることは普通はない。」

ということです。

まとめ

SEOに効果的なアンカーテキストにするための4つのポイントに注意しましょう。

- リンク先のコンテンツがわかるようなアンカーテキストにする

- アンカーテキストにSEO対策するキーワードを含める

- 自然なアンカーテキストにする

- ペナルティを受ける確率を下げるために、アンカーテキストを分散する

[2015/10/15]

実は重要だった!SEO効果もあるパンくずリスト

ユーザーがWebサイト内のカテゴリ構造上現在どの位置にいるかを簡単に分かるようにするための「パンくずリスト」。

実はSEOを考える上でも重要なんです。

[2015/10/13]

サイトの順位が思うように上昇しない時にチェックすべき内部対策ポイント

狙ったキーワードで思うように順位が上がらないことありませんか?

まず最初にチェックすべきことはしてますか?

狙ったキーワードで思うように順位が上がらない原因は、いろいろ考えられます。

例えば、「競合より被リンクが少ない」や「ページのコンテンツがあっていない」などが考えられますが、そんな時にまず最初にチェックすべき内部対策のポイントがあるので、ここでご紹介します。

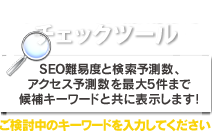

タイトルと本文のキーワードのチェック

まず最初にチェックするところは、ページのタイトルです。

ここにキーワードが入っていないと上位に上がることは難しいです。

ページのタイトルをつける時は、検索結果の上位10サイト(1ページ目)のタイトルを見て、どのようにタイトルをつければいいかを調べてタイトルを付けてください。

この時にタイトルと同時にmeta description(メタディスクリプション)も効果的なものにしましょう。

meta description(メタディスクリプション)は、直接、順位のラインキング要因にはなっていませんが、検索結果に表示される重要な部分なので、

「忘れていませんか?meta description(メタタグ)の4つの重要項目」

こちらを参考に設定してみてください。

そして、本文に狙ったキーワードがある程度入っているかもチェックしてください。

メニューや左右カラムなどではなく、本文に狙ったキーワードが少なすぎると検索エンジンがページの内容を把握するときに狙ったキーワードの内容ではなく、別な内容が書いてあると認識する場合があります。

キーワード比率を何%にするなどの数値目標などはありませんが、ある程度の数はないと上位に上がりずらい場合が多いです。

実際、上位サイトを調べるとキーワードについて詳しく書いてあるペーであれば、必然的にキーワードが本文で多用されるので、ある程度のキーワード数が確保されることになります。

「site:URL」でチェック

Googleの検索窓に[site:https://seopack.jp」と打ち込むとGoogleに認識しているSEOPackサイトのページが表示されます。

この「site:」でチェックすることは3つあります。

1番にTOPページが出てきているか

1つ目は、1番にTOPページが出てきているかどうかです。

これは、基本的には、「site:」で検索した時はサイトの重要なページから順に表示されることが多いです。

よってTOPページが一番最初に表示されるケースがほとんどですが、まれに他のページが最初に表示されて、TOPページが表示されない場合があります。

これは、TOPページにマイナスポイントがある場合が多く、このマイナスポイントを解消しなければ、順位が上がることはほとんどありません。

タイトルの重複がないか

2つ目は、タイトルの重複がないかどうかです。

最近のGoogleの傾向は、サイト中で同じようなページあるとどのページでも順位が上がりづらいケースが多くみられます。

同じようなページの判断にタイトルが使われていると思われます。

よってページのタイトルはサイト名ですべてのページに固有のタイトルを付けるようにしてください。

ページのタイトルの重複は、グーグルのサーチコンソール(旧ウェブマスターツール)でも知ることができます。

サーチコンソール(旧ウェブマスターツー)に登録してない人は、

「初心者でも簡単にできるGoogle Search Console(グーグルサーチコンソール)の登録方法」

こちらの記事を参考に登録して活用してください。

内容の薄いページがインデックスされてないか

3つ目は、内容の薄いページがインデックスされてないかどうかのチェックです。

最近は、パンダアップデートなどもあり、サイトの中に質の低いページがあるとマイナスに評価される場合があります。

自分では、認識してなくても自動でできているページや画像だけのページ、タイトルがURLになってるページなど、さまざまなページがインデックスされている場合があります。

もし質の低いページがインデックスされている場合は、そのページをnoindexにして、サーチコンソール(旧ウェブマスターツー)でURLの削除からそのページのインデックスを削除するようにGoogleに要請してください。

「サイトのインデックス数が減るからヤダ!」と思うかもしれませんが、きちんと意味があるページだけをインデックスされるようにしてください。

ページのコンテンツのチェック

狙ったキーワードで上位を目指すためには、そのキーワードで上位にあるサイトのコンテンツの傾向に近いものでないと上昇しづらい場合があります。

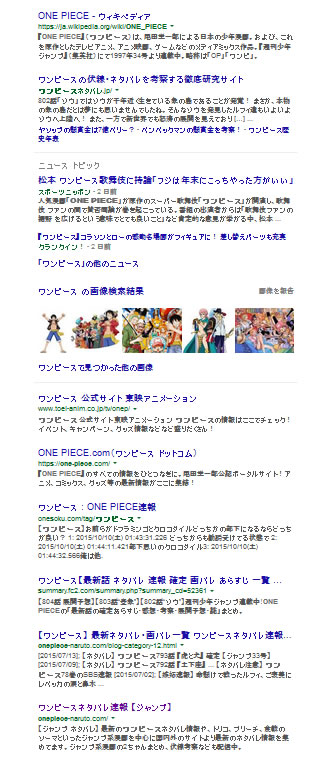

例えば、下の画像でもわかりますが、『ワンピース』と検索した場合は、週刊少年ジャンプに連載されている『ONE PIECE』という漫画に関するページが1位から10位すべてを占めています。

服のワンピースのサイト(ページ)は、1つも入っていませんよね。

なので服のワンピースのサイト(ページ)を『ワンピース』というキーワードで上げようとしても10位以内に入るのはかなり難しいということがわかります。

このように狙ったキーワードで上昇するためには、今上位にあるサイトのコンテンツの傾向に近いものじゃないと、上昇しづらいということになります。

Googleの検索結果は、そのキーワードで検索しているユーザーが求めている情報が上位に来ているので、それ以外のコンテンツだと、そもそも検索しているユーザーが求めている情報と違うとGoogleに判断されることになり、Googleの目指す「検索ユーザーが探している情報を上位に表示する」ことに反してしまうので、上位化しづらいということになります。

まとめ

順位がなかなか上がらない時は、いろいろな原因がありますので、一概に何をすれば上がるというものはありません。

しかし今回説明した上記のようなポイントを見てみるとことで、上位化しない原因を絞り込むことが可能になる場合があります。

もちろん、上記をすべて修正しても上昇しない場合はありますが、やみくもにSEO対策するより、上記のポイントをチェックして当てはまるものがあれば、それを修正してみる方が効率的と思います。

[2015/10/06]

meta description(メタタグ)でSEO効果を倍増させる – 解説と対策手順

今では良く知られる通り、ページやサイトの概要を書き込む場所であるmeta descriptionタグに直接的な検索順位上昇効果はありません。

しかしこのタグは、正しく使えば他のSEO対策の効果を倍増させるほどの力を持っています。本稿では、メタタグのdescriptionを理解し、正しい記述でSEO対策効果を大きく伸ばす方法を解説します。