[2015/10/06]

meta description(メタタグ)でSEO効果を倍増させる – 解説と対策手順

今では良く知られる通り、ページやサイトの概要を書き込む場所であるmeta descriptionタグに直接的な検索順位上昇効果はありません。

しかしこのタグは、正しく使えば他のSEO対策の効果を倍増させるほどの力を持っています。本稿では、メタタグのdescriptionを理解し、正しい記述でSEO対策効果を大きく伸ばす方法を解説します。

[2015/10/02]

SEO初心者向け!コピーコンテンツについて学べる5項目

検索エンジンからペナルティを受けることもあるコピーコンテンツ(重複コンテンツ)。

ただし、コピーコンテンツはスパムではありません。

今回はそんなコピーコンテンツについて説明します。

Googleの検索エンジンの結果で上位にさせるにはWEBサイトのクオリティやオリジナル性が重要だと言われています。

コンテンツが他のページや他のWEBサイトの内容をコピーしたような内容だと、Googleのアルゴリズムによってコピーコンテンツだと判定されペナルティを受けることがあります。

今回はそんなペナルティを回避するために、コピーコンテンツとはどういうものなのかを説明します。

コピーコンテンツとは

コピーコンテンツとは、管理するWEBサイトの他のページや、全く違うWEBサイトのコンテンツと完全に同じコンテンツだったり、完全じゃないにしろ非常によく似たコンテンツのことを指します。

極端に言うと、ECサイトで色違いの商品でそれぞれページがある場合、色のとこ以外は同じなのでコピーコンテンツだと言えますし、ECサイトやブログの内容の一部を引用してそのページへのリンクを貼ることもコピーコンテンツにということになります。

実際「WEB上のコンテンツの25~30%はコピーコンテンツに該当する」とGoogleの検索品質チームの責任者であるMatt Cutts(マット・カッツ)氏も発言しています。

コピーコンテンツがあることによって起こる問題

WEB上には数えられないほどのコンテンツが存在しますが、インターネットに接続する環境さえあれば、世界中どこからでもインターネットにアクセスし、それらのコンテンツを見ることができます。

Googleの基本概念は「ユーザーが求める内容を提供する」です。

そのため、検索エンジンのアルゴリズムでは原則としてコピーコンテンツを同時に検索結果に出ないようになっています。

もしも検索結果で表示された1ページ全てがコピーコンテンツだと、ユーザーは求める内容を探しづらいですし、このような検索結果をあなたはどう思いますか?

同じコンテンツをいくつも見せられても迷惑ですよね?

同じように他のユーザーも迷惑だと思うはずです。

コピーコンテンツはスパムにあたるか?

結果から言えば、同じサイト内にある別ページのコピーコンテンツはスパムではありません。

たしかにそれを検索エンジンのアルゴリズムが発見した場合、1ページを残して検索結果からはぶかれたり検索順位が下がったりしてしまうので、多くの方はペナルティを受けたかもと思うかもしれません。

そのため過去に何度もGoogleが公式に説明していますし、Google Search Console内のウェブマスター向けヘルプセンターにも記載されています。

https://support.google.com/webmasters/answer/66359?hl=ja

ただし、サイト内のコンテンツがコピーコンテンツしかなかったり、意図的にコピーコンテンツを量産したり、悪意を持っていたりしている場合は、スパムとして認識されペナルティを受ける可能性もあります。

そのことを覚えておきましょう。

コピーコンテンツの例

意図せず普通にWEBサイトを作成しているだけで、コピーコンテンツを作成してしまうことがあります。

以下にはその代表的な例を挙げます。

・URLの「www」の有り無しが統一されていない。

・パソコン用とスマートフォン用それぞれのページを用意している。

・コンテンツを盗用され他のサイトに載っている。

コピーコンテンツも対象になるパンダアップデート

Googleの検索の品質を高めるために行われる検索エンジンのアルゴリズムアップデートの1つで、コピーサイト・似てはいるが役に立たないサイト、ユーザーにとって価値のないサイトなど、低い品質のサイトが検索結果の上位に表示されなくするためのアップデートです。

パンダアップデートの詳しい説明はまた別の機会に書きたいと思います。

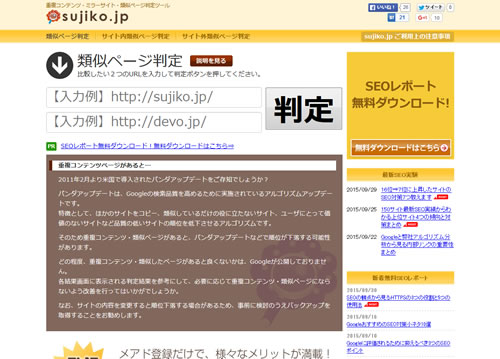

おすすめチェックツール 「sujiko(スジコ)」

株式会社ディーボが開発したミラーページ(コピーコンテンツ)判定ツールです。

「類似ページ判定」「サイト内類似ページ判定」「サイト外類似ページ判定」の3種類の機能があり、調べたいサイトのURLを入れて検索するだけで、コピーコンテンツにあたるかどうか判定できます。

5回まで無料で使用できますが、メールアドレスを登録するだけで無制限で使用できるようになります。

まとめ

コピーコンテンツによって検索結果に表示されなくなることがあるが、スパムペナルティではありません。

スパムにはあたりませんが、WEBサイトのオリジナル性を持たせることでGoogleにも価値のあるサイトと判定され、ユーザーにも有益なサイトとなるので、サイトを設計する時からコピーコンテンツ対策をすることを心がけましょう。

[2015/09/30]

ペンギンアップデートがわからない人この指とーまれ!

SEOのことを調べてると必ず出てくる「ペンギンアップデート」。

SEO対策をするなら必ず知っておかないといけない単語です。

さて皆さんは「ペンギンアップデート」という単語を目にしたことはありませんか?

今回はSEO対策をするなら知っておかないとヤバい「ペンギンアップデート」について書いていきます。

ペンギンアップデートってなに?

ペンギンアップデートとは、Googleが検索エンジンの検索結果順位を決めるために使われているアルゴリズムのアップデートの1つです。

その中でもトラフィックを増やそうと不正に順位操作しようとするスパムサイトや、Googleが公式に発表しているウェブマスター向けガイドラインの品質に関するガイドラインに違反してしているサイトを排除し、質の高いコンテンツを持ったサイトを評価するためのアルゴリズムアップデートのことです。

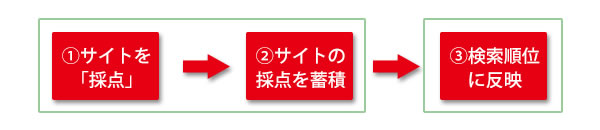

簡単に言うと、Google掲載サイトを採点し評価するアルゴリズムアップデートです。

このペンギンアップデートが行われると、スパムサイトやガイドライン違反しているサイトは悪質と判断されてサイトの評価が下げられることがあるので、サイトを運営するウェブマスターにとっては脅威なアップデートです。

ペンギンアップデートが実施された理由

本来Googleの基本概念は「ユーザーが求める内容を提供する」です。

つまり検索エンジンは、ユーザーが求める内容を検索結果に反映すると言うことです。

しかし、Googleのガイドラインに違反する過度なSEOを行って検索順位を操作する行為が蔓延し、ユーザーに正しい情報を提供できない状態になっていました。

ユーザーが求める情報を提供できないということは、Googleからユーザーが離れてしまいます。

そこで不正な順位操作を改善するために2012年4月に導入されたのがペンギンアップデートです。

ペンギンアップデートが行われたおかげで、100%とまではいきませんがスパムサイトやガイドライン違反しているサイトは減りました。

悪質と判断されペンギンアップデートの対象になる行為

- 検索エンジンスパムの利用

検索エンジンスパムとは、不当な方法で検索順位をあげようとする行為のことを指します。

例としては、隠しテキストや隠しリンク、不正なリダイレクト、クローキング、自動生成ツールを使ったリンクの獲得などがあります。 - 品質に関するガイドラインの違反

Googleは検索サービスの使いやすさを維持するため、ウェブマスター向けに「品質に関するガイドライン」を提示しています。

このガイドラインの中では、サイトを運営するウェブマスターが行うべきではない違反行為が説明されています。

これらの行為が行われているとアルゴリズムが判断した場合、ペンギンアップデートはそのサイトの検索順位を下落させます。

ただし、アルゴリズムによる自動的な判断のため、ウェブマスターが意図的に実施した行為じゃなくても順位下落の対象とされてしまうことがあります。

つまり、どのようなサイトでもペンギンアップデートが実施されることによって順位が下落する可能性があるということです。

ペンギンアップデートの履歴

日本で初めてペンギンアップデートが導入されたのは2012年4月のことです。

それ以降は約半年~1年に1度のペースで更新が実施されており、2015年9月現在で6回のペンギンアップデートが確認されています。

・2012年 4月 : ペンギンアップデート1.0(ペンギンアルゴリズム導入)

・2012年 5月 : ペンギンアップデート1.1(データの更新)

・2012年10月 : ペンギンアップデート1.2(データの更新)

・2013年 5月 : ペンギンアップデート2.0(アルゴリズム更新)

・2013年10月 : ペンギンアップデート2.1(アルゴリズム更新)

・2014年10月 : ペンギンアップデート3.0(アルゴリズム更新)

次のペンギンアップデートにそなえて

最後にペンギンアップデートが行われてからもうすぐ1年が経ちます。

そのため業界では「10月だからそろそろペンギンアップデートがあるんじゃ!?」と予想されています。

なので、今のうちに意図的なスパム行為は改善しておきましょう。

先に書いたように、どのようなサイトでもペンギンアップデートで順位が下落する可能性はあります。

それでも少しでも順位下落の可能性を下げるために、Googleから評価されるサイトにしましょう。

[2015/09/18]

【SEO】今でも期待できるSEOPackの被リンク効果

「被リンクは終わった」などと言っている人がいますがそれは誤りです。

被リンクにはまだまだSEO効果があります。

今回はSEOにまだまだ効果がある被リンクについて書いていきます。

SEOについての記事を読んでいると、よく「被リンクにはもう効果がない」とか「被リンクは死んだ」などというのを目にしますが、決してそんなことはありません!

では、なぜそのようなことが業界内で囁かれているのでしょうか?

今回はそんな意見が分かれている被リンクの効果についてお話しします。

そもそも被リンクって?

そもそも被リンクがどういうものかは知っていますか?

ひと言で説明すると“外部のサイトやページから貼ってもらうリンク”のことです。

Googleなどの検索エンジンは、ユーザーが求めているサイトをより検索結果の上位に表示する傾向にあります。

つまり、サイトのコンテンツにユーザーが求めている情報があり、それを他のサイトと比較した上でより良い情報があるサイトが上位になるということです。

しかし、検索エンジンがサイトのコンテンツを読んでも言葉の意味を完全に理解してはいませんし、内容を理解したとしてもそれが専門的な分野で正しいのか検索エンジンではわからないところでしょう。

そこで比較する指標として取り入れられたのが被リンクです。

例をあげて説明すると、口コミなどで評判が良い飲食店はサービスも良く味も良いって誰が聞いてもわかりますよね?

それと同じで、「被リンクが多いサイトは他のサイトからも“良い”と評価されているからリンクが多い」というように考えられるわけです。

Googleの基本概念は「質の高いサイトから被リンクを受けているサイトは、良いサイトであり、みんなが見たいサイトである。だから上位表示する。」です。

そのため、被リンクが多いと“良いサイト”と認識されるわけです。

変化してきた被リンクの効果

しかし、被リンクが多ければ順位が上がるという考えにも変化が現れ始めました。

実はGoogleはもともと被リンクをスパム行為として考えています。

正解にはSEOに関係ない自然な被リンクもあるので、不自然な被リンクをスパム行為と考えているのでしょう。

Googleからしたら人工的に用意した被リンクによって順位を操作されてしまうと、本来上位に表示するはずではない質の悪いサイトでも上位に上がってしまうので、ユーザーが求めている情報を提供するという意図にそぐわなくなってなってしまいますよね。

そのため、Googleはそれを防ぐためにアルゴリズムに対して様々なアップデートを重ねることで、ペンギンアップデートなどの対抗策をこうじるようになりました。

これにより、被リンクを不自然に多く集めているサイトはペナルティの対象となり評価を下げるようになってしまいました。

その結果が冒頭でも書いた「被リンクにはもう効果がない」とか「被リンクは死んだ」ということに繋がるわけです。

それでも今もまだ被リンクには効果がある!

ペンギンアップデートによって被リンクの効果が弱まりペナルティなどのリスクが高くなったと言われていますが、今でもSEO対策として有効な手段であることには変わりません。

あくまでもGoogleの基本概念は「質の高いサイトから被リンクを受けているサイトは、良いサイトであり、みんなが見たいサイトである。だから上位表示する。」です。

SEOPackでもさまざまなSEO実験を行っていますが、順位上昇と相関が非常に高いのはやはり被リンクでした。

ただ被リンクは数を増やすことで、順位上昇の可能性は高まりますが、ある一定を超えるとペナルティに引っかかる可能性があるということはもうお分かりだと思います。

現在の被リンクによるSEO対策で重要なのな被リンクの“質”です。

ここで言う被リンクの“質”とは、良質なサイトからの被リンクのことで、良質なサイトとはGoogleのアルゴリズムに評価されやすいサイトのことです。

そしてSEOPackの実験の結果、現在のGoogleのアルゴリズムに評価されやすいサイトは日本語サイトということがわかりました。

それを踏まえて、SEOPackが扱っている被リンク元サイトはすべて日本語サイトになっています。

その結果が以前にSEOPackブログでご紹介したユーザー実績です。

被リンク効果のまとめ

「被リンクにはもう効果がない」「被リンクは死んだ」などと言われていても、被リンクには十分なSEO効果が見込めます。

ただし、質の低いサイトからの被リンクを多く貼っても効果は見込めません。

Googleに評価されるような質の高いサイトからの被リンクだと効果が見込め、ペンギンアップデートにも影響されずに順位をキープできます。