「FAQ」カテゴリの記事一覧

サイト変更内容をいち早くGoogleに知らせる方法

- Googleにサイトの変更や新規ページ作成を素早く認識してもらう方法がわかる

- Google Search Consoleの「URL検査」機能の使い方が理解できる

- インデックス登録リクエストの手順を学べる

- ページタイトル変更時の注意点や対策がわかる

- Google検索結果の変動時の対応方法がわかる

WEBサイトのパフォーマンス改善を目的としてサイトの修正など更新を行った際や、新規ページを作成した際に、Googleにそのことを認識してもらえなければ、その変更により検索結果の順位が向上することはありません。

また、同様にキーワード検索からのトラフィック増も期待することができません。

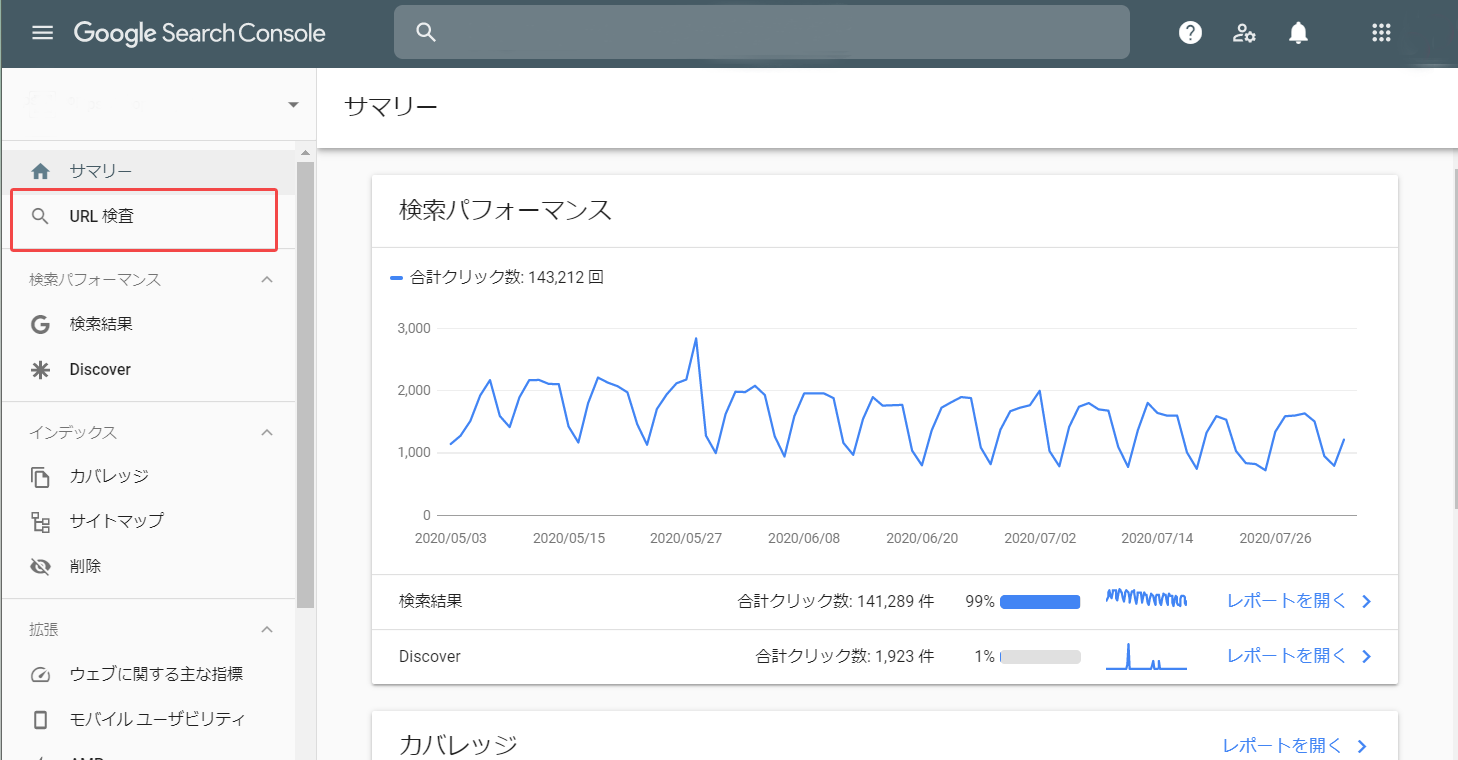

サイトの変更、追加を行った場合には、Googleに最新情報をより早く認識してもらえるよう、Google Search Console(旧名称:ウェブマスターツール)より「URL検査」を行うという方法があります。

URL検査とは

Google Search Consoleの機能「URL検査」とは、下記2つの目的で利用することができます。

- Googleにページの再クロールを申請できる(サイトの最新情報を知らせることができる)

- ページのインデックス状況を確認できる

Search Consoleヘルプには、下記のようにURL検査の記述があります。

URL 検査ツールには、Google のインデックスに登録されたページの情報が表示されます。この情報には AMP エラー、構造化データに関するエラー、インデックス登録での問題などが含まれます。

Googleにページの再クロールを申請する手順

1.Search Consoleにログインする

2.プロファイルを選択する

3.左のメニューから「URL検査」をクリックする

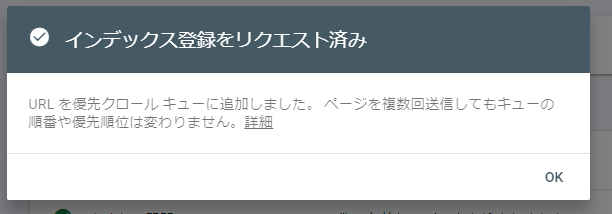

5.更新後の表示「インデックス登録をリクエスト」をクリック

正常にGoogleにページのインデックス登録をリクエストが完了すると以下のような画面が表示されリクエストが受け付けられた事を意味します。

ページを更新した際に、いち早くGoogleに更新内容を見に来てほしい場合は、「URL検査」の「インデックス登録をリクエスト」を試してみましょう。

リクエストの反映はサイトの状況により一概に言えませんが、早くて翌日にはgoogleの検索結果に新しい情報が反映されます。

ページの更新や新規ページ作成時には、いち早くGoogleに変更内容を知らせると良いでしょう。

Googleにページのタイトルを変更した事を知らせる場合

ページのタイトルのみの変更などの場合も「URL検査」をすると良いですが、Googleの検索結果に表示されるタイトルが意図したものが反映されないといったケースがあります。

URL検査を試す際に「適切なタイトルになっているか」という基本的な部分から構造化データの実装など、ひと手間加えてみると良いかもしれません。

Google検索結果が変更された際のURL検査の利用

Googleは年に数回、コアアップデートなどで検索結果が大きく変更する事があります。

もしコアアップデートのタイミングで大きく順位を下げたとしてもすぐにウェブサイトを修正するのはやめましょう。

何か問題があって順位が下がったわけではない可能性があります。

サイトの状況により一概にいえませんが、アップデート後10日程度様子を見て、改善できる点を改善し「URL検査」でページの変更を伝えると良いでしょう。

サイト変更内容をいち早くGoogleに知らせる方法に関するよくある質問

クリックされるバナー広告の場所とは?

- バナー広告の種類や特徴について理解できる

- クリックされやすいバナー広告の掲載場所がわかる

- バナー広告のクリエイティブ(デザインやテキスト)の重要性がわかる

- バナー広告の形式(画像・テキスト・動画)の違いを知ることができる

ホームページのwebマーケティングの集客手段にはweb広告の出稿がありますが、その種類もリスティング広告やテキスト広告、バナー広告の出稿などの方法があります。

バナー広告とは、広告枠に画像や動画が表示されるタイプのインターネット広告(web広告)です。ディスプレイ広告とも呼ばれる事があります。

上の画像中の赤枠部分がバナー広告となります。

バナー広告は、ただ表示しているだけでは企業やサービスのブランディング効果は望めても、集客に繋げるにはバナー広告をクリックされなければなりません。

そこで、クリックされるバナー広告のポイントをご説明します。適切な広告運用をしてバナー広告の成果を高めましょう。ポイントは3つあります。

クリックされるバナー広告のポイント

- 出稿場所

- バナー広告のクリエイティブ

- 形式

クリックされるためにフォーカスしたいバナー広告のポイントは「出稿場所」「バナー広告のクリエイティブ」「形式」となります。それぞれのポイントを見ていきましょう。

出稿場所

本記事の筆者は、当初一番目立つ箇所に掲載するバナー広告が一番広告費用も高く、クリックも多く獲得すると思っていました。

しかし、色々な媒体の色々な場所にバナー広告を出稿していくうちに、一番クリックされる場所が今までの考えとは異なる事がわかりました。

筆者が考えていたクリックがされやすい場所

実際のクリックされやすい場所

実際にクリックされやすい場所は、メインコンテンツの一番下(記事下)となりました。

次にクリックされやすいのが、メインコンテンツ中です。

ちょっと上記ではわかりにくいですが、よく新聞など記事中に広告がありますよね。

そこの場所に掲載するバナー広告が一番クリックを獲得していました。

また、そのバナー広告の内容がwebページのコンテンツに関連する内容だとよりクリックされます。

最後は、一番目立つ場所(右上など)です。

おそらく昔は、一番目立つ場所の広告が一番クリックされていたと推測しますが、今では多くの人が広告を目にするようになり、以前ほどクリックされにくくなりました。

一方、2番目にクリックされやすい「記事中の広告」は、ユーザーがコンテンツを読み進める中で自然にクリックされる確率が高いのではないかと推察します。

バナー広告のクリエイティブ

バナー中に入っているコピー他、テキストが最も重要です。

バナーデザインはそこそこでもテキストの内容によって、実際にクリックが大きく変わります。

また、画像で広告出稿する際は、色に注意です。

色は、広告を掲載するサイトと似ているようにすることがポイントです。

なぜ掲載するサイトと馴染ませる色見にすると良いのかというと、それは恐らく、バナー広告がサイトのコンテンツと馴染み、違和感無くクリックされるからだと推測できます。

検証の結果、いかにもPR広告というようなクリエイティブはあまりクリックされない傾向にありました。

当初、筆者は、いかにもバナー広告といったクリエイティブの方がクリックされると考えており、そのようなバナーばかり作成していましたが、実際に検証すると違いがある事がわかりました。

バナー広告の形式

バナー広告には、画像、テキスト、動画の3種類が大きくあると思います。

本記事ではバナー広告の種類としてテキスト広告も含めてご説明しますが、媒体によってはバナー広告とテキスト広告を別で扱っています。

さて、私は、これまでバナー画像が一番クリックされると思っていましたが、実は、テキスト広告のほうがクリックされやすい事がわかりました。

これも先に記載しましたが、ユーザーがコンテンツの一部として勘違いしてクリックする、広告は見たくないといった傾向にあるのでは?と推測します。

バナー広告のサイズ

バナー広告のサイズは、媒体毎や目的毎に様々ありますが、クリックされやすいバナー広告のサイズには次のようなサイズがあります。

はじめに、パソコンとスマホの両方に対応する一般的なバナー広告のサイズとして「300px × 250px」のサイズがあります。

このサイズはスマホに表示された場合は特にクリック率が高い傾向にあるサイズです。

運用上もデバイスにより別々のサイズを用意する必要がなく、初心者でも取り入れやすいバナーサイズとなります。

その他、パソコンとスマホの両方に対応するバナー広告のサイズとして「336px × 280px」というサイズも主流です。

バナー広告でSEO効果を期待できる

バナー広告は集客目的で設定する他、SEO効果を期待する設定方法もあります。

それは「内部リンク」のひとつとしてwebサイト内に設定する事です。

内部リンクを最適化する事はGoogle向けのSEOの施策のひとつである内部対策として有効な手段となりますが、バナーに設定するリンクにはalt属性を設定する事が重要です。altタグは、代替テキストと呼ばれ画像が表示されない場合や画像を視覚的に確認できない時の為に、画像の説明を記載します。それに加え、検索エンジンにも画像の内容を伝える為に役立ちますが、画像に内部リンクを設定する際には、クローラーがaltタグで設定された内容を辿り(理解し)リンク先に遷移するのでaltタグは必ず設定しておきましょう。

クリックされるバナー広告のまとめ

検証の結果、出稿場所、クリエイティブ、形式ともに筆者の予想とは異なるバナー広告がクリックされやすい傾向にある事がわかりました。みなさんのバナー広告の状況はいかがでしたでしょうか?

あまり広告と認識されずらい「記事中のテキスト広告」が効果的という結果となりました。

昔よりは、ユーザーがインターネットに精通し、目的とは異なる情報は必要なくなったため、クリックされる広告が変わったと思います。

バナー広告もインターネットマーケティングの重要要素ではありますが、ユーザーの目的に合った情報を的確に提供できるのは、SEO対策のほうが適していると考えます。

効果的なバナー広告の場所に関するよくある質問

IPアドレスが無いとインターネットに接続できない!

コンピューターネットワーク上の住所といえる「IPアドレス」。

このIPアドレスがないと通常、インターネットに接続できません。

本記事は、普段当たり前のようにインターネットを使用している方なら耳にするIPアドレスについて説明します。

- IPアドレスの基本的な役割と仕組みがわかる

- IPアドレスの重複が起こる原因と対処法を理解できる

- IPv4とIPv6の違いや表記方法について学べる

- IPアドレスの利用シーン(家庭・ビジネス)を知ることができる

- IPアドレスに縛られない新しい通信技術について知識を得られる

- グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスの違いがわかる

IPアドレスとは

世界中にはたくさんのコンピューターネットワークが張り巡らされており、私たちはパソコンやスマートフォンなどのネットワーク接続機器を使って、このコンピューターネットワークに接続することで、インターネットを利用し、さまざまなWebサイトを見ることができます。

IPアドレスとは、こうしたコンピューターネットワークに接続するためのネットワーク接続機器1つ1つ割り振られた識別番号の数字列のことを言います。インターネット上の個々のデバイスがお互いを識別し、インターネットプロトコルの「TCP/IP」で通信するためのユニークな番号となるので、同じIPアドレスは存在しません。

例えて言うと、IPアドレスとは、コンピューターネットワーク上の住所みたいなものです。

さて、同じIPアドレスは存在しないと上述しましたが、稀にIPアドレスが重複する事があります。

IPアドレスは、通常、自動で空きのあるIPアドレスが割り当てられる仕組みとなりますが、

手動でIPアドレスを設定した場合などに、IPアドレスの重複が起こる場合があります。

仮に、IPアドレスの重複が起こるとどうなるかというと、「接続自体が出来ない」などの障害へと繋がります。

もし、手動でIPアドレスを設定した事が原因でIPアドレスの重複が起こってしまったら、設定の初期化や、IPアドレスなど必要な情報を自動的に発行するサーバーであるDHCP機能を使用することで問題が解消されます。

IPアドレスの表記方法

IPアドレスは「IPv4(32bit)」と「IPv6(128bit)」の2種類があります。

「IPv4(32bit)」と「IPv6(128bit)」については記事後半でご説明していますが、

主流の「IPv4」の表記は、「32bitの2進法」を設定するルールのもと、

2進数を「.(ドット)」で4つに区切り、0~255までの値が設定された「10進数」に変換されている表記となります。

おぼろげに4つに分かれた数字を目にした記憶があるかもしれませんが、数字列を覚えるには難しいものがありますね。

そのため、サーバーやネットワークには名前(ホスト名やドメイン名)がつけられていることが多く、「DNS (Domain Name System)」というシステムによってIPアドレスとの相互変換が行われるので、普段私たちがインターネットを利用するときにIPアドレスそのものを目にしたり、意識するような場面はほとんどありません。

また、IPアドレスをもう少し詳しく言うと、IPアドレスの数字の構成は「ネットワーク部」と「ホスト部」で構成されています。

「ネットワーク部」は、IPアドレスの所属するネットワークを識別する部分で、

「ホスト部」は、ネットワーク内のコンピューターを識別するための部分です。

IPアドレスの利用シーン

日常生活では、スマートホーム機器の遠隔操作、オンラインゲームでのプレイヤー接続、ビデオ通話の際の端末接続などにIPアドレスが割り当てられます。

ビジネスシーンや企業においてはIPアドレスの応用は多岐に渡ります。

セキュリティ強化のためのアクセス制御、リモートワーク時のVPN接続、ウェブサイトのホスティング、内部ネットワークの構築と管理、および顧客データの分析とパーソナライゼーションに至るまで、IPアドレスは重要な役割を果たします。

特に、固定IPアドレスを使用することで、外部からの安全なアクセスポイントを提供し、社内外での通信の信頼性と効率を高めることができます。また、IPアドレスを活用して、顧客の地理的位置情報に基づくターゲティングや、サービスのカスタマイズが可能になります。これらの応用により、企業は効率的な運営と顧客満足度の向上を図ることができます。

IPアドレスに縛られない新しい通信識別技術

冒頭に、「IPアドレスが無いと「通常」インターネットに接続できません。」と言及しましたが、

2021年2月22日の経済産業省のサイトに「IPアドレスに縛られない新しい通信識別技術と既存のインターネットが共存するための国際規格が発行されました」というプレスリリースを確認しました。

要約すると、将来的に通信環境がひっ迫する事が予想される「IPアドレス」を指定するのではなく、データ/コンテンツに付された「名前」を指定するICN技術により、データ通信の効率化が期待されるといった内容です。

2023年時点では、まだ普及されていないようですが、近い将来、IPアドレスを使わない通信が実現するのではないでしょうか。

2種類のIPアドレス

IPアドレスには、「グローバルIPアドレス」「プライベートIPアドレス」の2種類があります。

それぞれの特長をご紹介します。

グローバルIPアドレス

グローバルIPアドレスは、全世界共通の重複することのない番号で、インターネットなどの公共回線に接続する時に必要なIPアドレスです。ユニークなアドレスとなり、どのデバイスからもアクセスできる公開アドレスとなります。

逆を言えば、グローバルIPアドレスがなければインターネットを使えないと言うことです。

このグローバルIPアドレスは、各国のNIC (Network Information Center、IPアドレスやドメイン名などを割り当てる民間の非営利機関)によって各組織に割り当てられ、基本的にはプロバイダと契約して使用を開始した時点で各個人に割り当てられます。

プライベートIPアドレス

プライベートIPアドレスは、ローカルIPアドレスともいい、自宅や会社内のネットワーク接続機器に割り当てられたIPアドレスです。

自宅や会社内のネットワークに使われるIPアドレスで、1つのルーターにパソコンや機器が複数つながってる場合、このプライベートIPアドレスがあることで、それぞれの機器間での通信ができます。グローバルIPアドレスとは違い、外部からは直接アクセスできない非公開のアドレスという点が特長です。

このプライベートIPアドレスですが、これだけではインターネットに接続するとこができません。

インターネットに接続するには、グローバルIPアドレスが割り当てられてる機器(ルーターなど)に中継してもらわなければいけません。

動的IPアドレスと固定IPアドレス

IPアドレスはネットワークの範囲により「グローバルIPアドレス」「プライベートIPアドレス」の2種類に分類できますが、

更にそのIPアドレスが「動的IPアドレス」か、または「固定IPアドレス」かにより分類できます。

動的IPアドレス

動的IPアドレスとは、その名の通り接続する度に割り当てられるIPアドレスが変化します。

グローバルIPアドレスの場合は、

ユーザーが接続する度に、インターネットサービスプロバイダ(ISP)が保持するIPアドレスの中で空いているIPアドレスを割り当てる方式の為、IPアドレスが毎回変化します。

プライベートIPアドレスの場合は、

ルーターやサーバー機器によりIPアドレスが割り当てられます。

動的IPアドレスはコスト効率が良く、一般的なユーザーにとっては十分な機能が提供されるのでIPアドレスが変化しても問題は感じないでしょう。また、Whois情報でIPアドレスを検索された場合には、プロバイダーの情報までしか表示されません。

固定IPアドレス

一方、固定IPアドレスとは、特定のデバイスに恒久的に割り当てられるIPアドレスで、外部からのアクセスや特定のネットワークサービスの提供に適しています。何度接続してもIPアドレスが変化しないところが動的IPアドレスとの違いとなります。

グローバルIPアドレスで固定IPアドレスを使用する一般的な方法は、

インターネットサービスプロバイダ(ISP)のオプション料金を支払い利用する方法や、

固定IPアドレス対応のSIMを契約するといった方法があります。

プライベートIPアドレスで固定IPアドレスを使用する一般的な方法は、

パソコンなど各機器に手動でIPアドレスを設定していく方法があります。

IPv4とIPv6

IP(インターネットプロトコル)には、「IPv4(32bit)」と「IPv6(128bit)」の2種類があり、使用するプロトコルの違いで、IPv4とIPv6のIPアドレスに分かれます。

なぜ、IPが2種類あるかと言うと、もともとIPv4のIPアドレスが広く普及していましたが、IPv4アドレスは約43億通りの組み合わせしかありません。

そのため、割り振り可能であるIPv4アドレスの在庫がなくなり、IPアドレスが枯渇する問題が出てきました。

そこで登場したのが、次世代のプロトコルであるIPv6です。

IPv4アドレスが約43億通りだったのに対し、次世代のプロトコルであるIPv6アドレスは無限に近い割り振りが可能となったため、IPアドレスが枯渇するという心配はなくなりました。

IPアドレスのクラスとは?

IPアドレスは、ネットワークを構成するパソコンの台数により「クラスA」「クラスB」「クラスC」の3つのクラスに分けられます。

| クラス | ネットワークを構成するパソコンの台数 (ホストアドレスの数) |

ネットワークアドレスの数 |

|---|---|---|

| クラスA | 最大約1,600万台 | 126個 |

| クラスB | 最大約65,000台 | 16,384個 |

| クラスC | 最大254台 | 約209万個 |

大規模なネットワークなら「クラスA」、中規模なネットワークは「クラスB」、小規模ネットワークは「クラスC」と、それぞれ規模により適するネットワークが異なります。

IPアドレスの調べ方

さて、ここまでIPアドレスについての基礎知識を説明してきましたが、とても複雑な印象があります。

更に知識を深めるのは今後も継続して実施していきたいところですが、

そろそろ、自分のIPアドレスが気になってきた方いらっしゃいませんか?

「グローバルIPアドレス」と「プライベートIPアドレス」は、それぞれ確認方法が異なります。

以下に自分のIPアドレスを確認する方法をご紹介します。

グローバルIPアドレスの確認方法

接続する度に振り分けられるIPが変化するグローバルIPの簡単な調べ方は、IPを確認するサイト(例:cman.jpのIPアドレス確認)を利用すると即座に確認する事ができます。

プライベートIPアドレスの確認方法

パソコンなどに設定されているプライベートIPアドレス(ローカルIPアドレス)ですが、

Windowsの場合の確認方法として「コマンドプロンプト」を起動し確認するといった方法があります。

検索バーに「cmd」と入力すると表示される「コマンドプロンプト」をクリックし起動させます。

黒い画面が立ち上がったら、以下を入力し「enter」を押してください。

結果が表示された画面下方に「IPv4 アドレス」と記載がありますが、その部分の数字がプライベートIPアドレスとなります。

まとめ

IPアドレスはコンピュータネットワークに接続するための、認識番号でネットワーク上の住所です。

全世界共通の重複することのないグローバルIPアドレスと、自宅や会社内で使えるプライベートIPアドレスがあり、IPアドレスが無いとインターネットに接続できません。

以前は、IPv4アドレスが使われていましたが、IPアドレスの枯渇問題が出てきたため、新たにIPv6アドレス使われるようになりました。

IPアドレスに関するよくある質問

Gmailの超強力メールフィルタ!迷惑メールフォルダに自動で振り分け!

Gmailを利用していてメールが届かないということはありませんか?

そのメール、もしかしたら自動的にGmailの「迷惑メールフォルダ」に振り分けられているかもしれません。

- Gmailでメールが届かない主な原因を解説

- 迷惑メールフォルダの仕組みと確認方法を紹介

- 迷惑メールに分類された場合の対処法を説明

- Gmailの便利な機能や容量についても解説

本ブログを運営しているSEO Packのユーザー様から、「メールが届きません」というお声をしばしばいただきます。

ですが、SEO Packの方は、ユーザー様がご登録されたメールアドレス宛に自動でメールを送信しているので何故届かないという事が起こるのでしょうか。

「メールが届かない」という原因は次の2つが考えられます。

- 申し込み時のメールアドレスが間違っている

- 送信されたメールが迷惑メールに分類されて迷惑メールフォルダに入っている

実際に多くの場合、「迷惑メールフォルダ」を確認していただくとSEO Packから送信されたメールが届いているケースが多いのです。

Gmailの「迷惑メールフォルダなんて知らない!」「迷惑メールフォルダなんてないけど!?」という方はいませんか?

本記事では利用ユーザーの多いGmailの迷惑メールについてご紹介します。

Googleの公式メールサービス「Gmail」

「Gmail」はGoogleが公式に無料提供している利用者数世界最大のメールサービスです。

Gmailアカウントを取得することによってPC、スマートフォン、タブレットなどあらゆるデバイスで利用できるので、外出先でもアクセスが可能でリアルタイムにメールを確認できます。

Gmailはフリーメールながら、保存容量は大容量で15GBもあります。

この15GBは他のGoogleサービス(GoogleドライブやGoogleフォトなど)で使用している合計の容量ですが、多くの場合はGmailを使用して容量不足により古いメールを削除して容量を確保するといった面倒はないのではないでしょうか。

もし容量を追加したい場合は「Google One メンバーシップ」を購入すると容量の追加も可能です。

豊富な容量のGmailですが、「検索」や「ラベル」など便利な機能があります。その中で本記事では「迷惑メールフォルダ」についてご紹介していきます。

Gmailの迷惑メールフォルダ

とても使い勝手の良いGmailですが、届くはずのメールが届いていない(確認できない)ってことはありませんか?

もしかするとそのメールは、届いてはいるけど見えていないだけかもしれません。

実はGmailには超強力な「迷惑メールフィルタ」というものが標準で備わっており、メールを受信するとその迷惑メールフィルタがウイルスや不審なメールを識別し、メール全体のパターンを見つけ、Gmail ユーザーによる迷惑メールマークを学習することによってスパムメールやフィッシングメールなどの迷惑メールではないかを判定します。

その判定により迷惑メールだと識別されると自動的に「迷惑メールフォルダ」に振り分けられます。

ただ、このGmailの「迷惑メールフィルタ」、強力過ぎて迷惑メールではない普通のメールも迷惑メールと判定してしまうことがあるので注意が必要です。

大事なメールを見逃してしまったら大変ですね!

そのため、Gmailでメールを確認するときには「受信トレイ」に入っているメールのほかに「迷惑メールフォルダ」も確認することを習慣づけるのが得策でしょう。

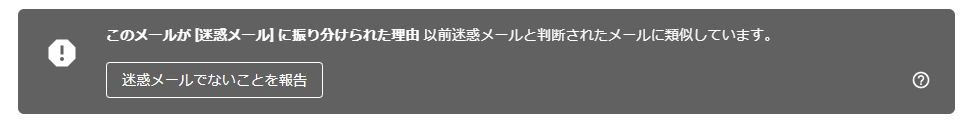

また、一度迷惑メールフォルダに入ってしまったメールは、迷惑メールのマークを解除できるので、もしも迷惑メールフォルダに普通のメールが入っていた場合は、該当のメールを選択するとメール上部に「迷惑メールでないことを報告」というボタンがあるので、それをクリックしてください。

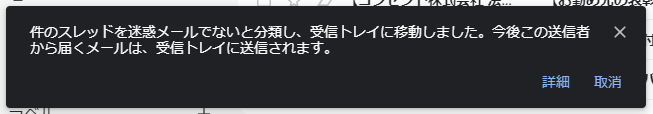

そうすることで、次のようなメッセージが表示され、該当のメールは自動的に受信トレイに移動されます。

2024年2月、Googleの迷惑メール判定強化

Gmailは「メール送信者のガイドライン」を更新し、2024年2月より適用しました。

具体的には、5000件/日以上のメールを配信する側に、受信拒否(配信解除)を簡単にできるようなリンクの設置や送信メールを認証することなどが義務付けられました。

メール配信システムなどを利用したメルマガの配信など行う企業やサービスは多いかと思いますが、既に対応済でしょうか。

未対応の場合は、該当ドメインからgmailに送信されたメールが迷惑メールへ分類される可能性が高まり、重要なメールを送信してもgmailユーザーには届けられないという事態になってしまいます。

未対応のメール配信者は早々に対応される事が推奨されます。

設定方法については、ご利用のメール配信システムやサーバーにより違いがあると思いますがgoogleのメール送信者のガイドラインも参考にしてみてください。

メール送信者のガイドライン

Gmailの迷惑メールフィルタに迷惑メールだと判定される理由

迷惑メールフィルタに「迷惑メール」だと判定されるにはもちろん理由があります。

迷惑メールフォルダに振り分けられたメールを確認すると、メールの上部にそのメッセージが迷惑メールフォルダに振り分けられた理由の簡単な説明が表示されていることがあります。

その説明を確認し、危険性のあるメールや偽装メールからGmailユーザーを守り、不審なメールに振り分けられた理由やそうでない場合の理由について理解しましょう。

Gmailの迷惑メールフィルタでは以下のようなメールが迷惑メールだと判定されます。

- 他人になりすましたメールアドレスからのメール

- アカウント情報などを引き出そうとするフィッシング詐欺メール

- 未確認の送信者からのメール

- 不審なメールとの類似点があるメール

- 内容が空なメール

- 迷惑メールだと報告の多いメール

Gmailで受信したユーザーが、配信されたメールを「迷惑メールを報告」(または移動)する事ができますが、報告が多いメールはGoogleに分析され迷惑メールだと判断されるようになります。

迷惑メールに振り分けられる理由

迷惑メールの確認方法

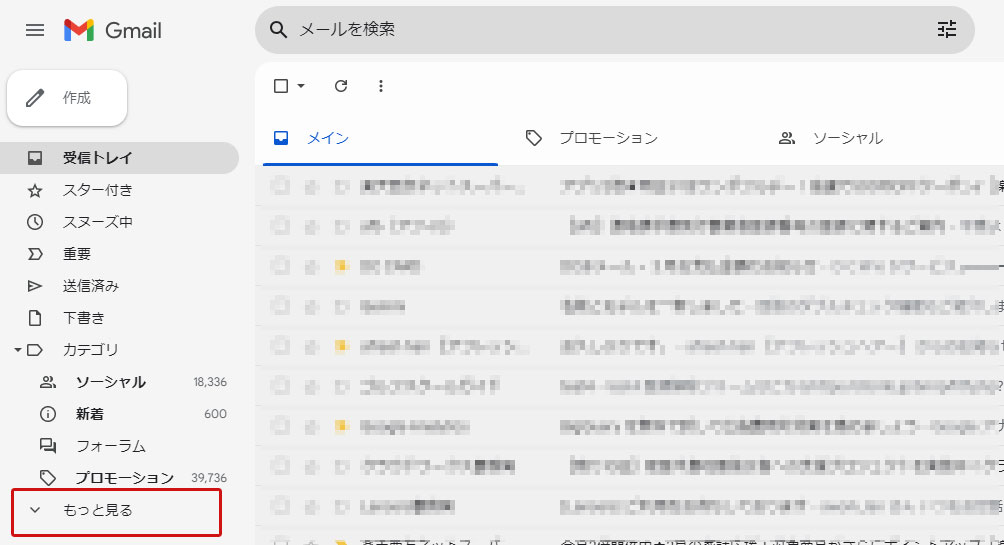

Gmailにログインするとまず受信トレイが表示されます。

左側にある項目の下部にある「もっと見る」をクリックし、「迷惑メール」ラベルを表示させ選択すると「迷惑メールフォルダ」が表示されます。

この迷惑メールフォルダを確認し、もしも本来迷惑メールフォルダに振り分けられる必要がないメールがあったら迷惑メールのマークを解除し、受信トレイに移動させましょう。

受信トレイに入ってくる迷惑メールを迷惑メールフォルダへ移動させるには

今までのケースとは反対に、迷惑メールなのに受信トレイで受信してしまうメールについての対処法です。

該当のメールを開くと右上にスター、リアクション、返信、その他のアイコンが表示されています。

その他のアイコンをクリックし、「○○」さんをブロックするをクリックすると迷惑メールフォルダに振り分けられます。是非、Gmailの機能を活用し大事なメールを見逃さないようにしましょう。